黑潮裡的「珍奶效應」 中山大學研究揭示營養鹽傳輸機制

【高雄訊】國立中山大學最新研究揭示了黑潮中的「珍珠奶茶效應」,中央研究院院士、中山大學海洋科學系傑出講座教授陳鎮東研究團隊,以生活化的比喻生動詮釋海洋科學新發現。團隊指出,南海經由「攪拌」作用,將深層營養鹽帶到淺層,就像杯底的珍珠因攪拌而浮起,變得更容易被吸管吸到,大幅提升魚群的食物來源。這套營養鹽的雙重推升機制「南海先預處理、黑潮再上湧」,不僅補足了學界長期缺乏的關鍵環節,更為漁業資源管理與生態預測提供科學依據,成果獲刊國際期刊《海洋學》(Oceanography)。

「東海是全球最具生產力的漁場之一,孕育豐富生命的關鍵,是仰賴黑潮持續輸送營養鹽。」陳鎮東表示,早在多年前,他便指出海洋中的浮游生物就像陸地上的植物,需要源源不斷的「肥料」才能成長,而黑潮正是輸送這些養分的「高速公路」,南海海水會經由呂宋海峽匯入黑潮,提升東海漁場的生產力。然而,這股海水為何特別「好用」,又是如何有效被帶上大陸棚,始終缺乏清楚解釋。

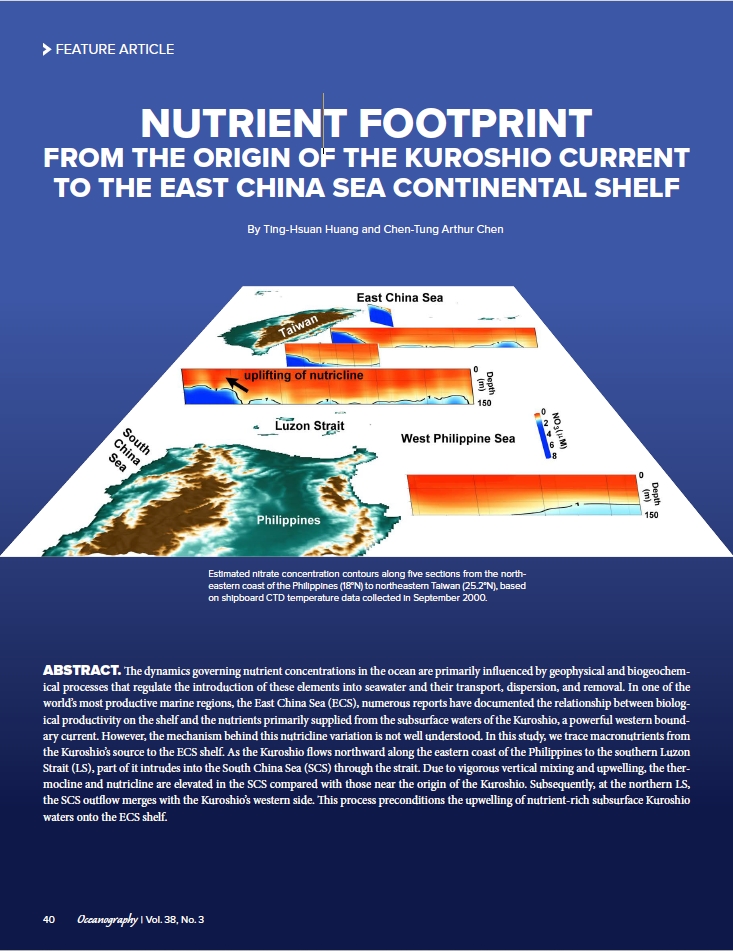

中山大學海科系研究員黃婷萱博士進一步探索驗證,發現南海常見的湧升流與內波,過程宛如珍珠奶茶的攪拌動作,將原本深藏於水下的營養鹽往上翻攪(mixing),讓分布深度變淺。這些在南海被「預處理」過的海水,會重新匯入黑潮主流。這時,黑潮主流裡的一部分海水就帶上了來自南海的「營養訊號」。當這股混合了南海營養的海水沿著臺灣東岸往北傳輸,在臺灣東北方與東海大陸棚邊緣受到地形與洋流推擠時,養分更容易被帶上表層、遇見充足陽光,促進浮游生物大量繁殖。浮游生物作為整個海洋食物鏈的基礎,直接影響到後續魚群數量與漁業資源。她舉例,研究數據顯示硝酸鹽在水深100公尺處,從黑潮南端的每公斤1微莫耳(μmol/kg),增加到東海北端的每公斤9微莫耳,顯示南海水的確在「營養補給」上扮演關鍵角色。

陳鎮東指出,研究團隊結合多次航次與2000至2020年的長期觀測數據,繪製出黑潮從菲律賓至東海的緯向剖面圖,分析溫度、鹽度與營養鹽的分布趨勢,透過經驗公式推估營養鹽濃度。這項「珍奶效應」的揭露,提供了一個完整的科學模型,能更精準地預測東海在不同季節或極端天氣事件下的變化。他強調,季節性洋流強度與混合程度,以及颱風、強風等極端事件,皆會影響營養鹽的供應鏈。透過這項模型,科學家可以更有效評估浮游生物的生產力變動,有助於更精準地預測漁業資源變動,幫助漁業決策者和漁民在資源豐富的季節或區域規劃捕撈,提高漁獲效率並降低風險。

「珍珠奶茶效應」由黃婷萱與陳鎮東共同發表,透過結合觀測數據與模型分析,驗證黑潮與南海交互作用的機制,不僅是海洋科學的重要突破,也凸顯臺灣在國際海洋研究領域的影響力。團隊強調,本研究以空間分布為主,尚未納入季節性變化影響,未來仍需更多資料進一步驗證。

(圖由國立中山大學提供)